因为研读需要尝试过许多 Bible Software,有国产的,也有国际的。国际的包括有 E-Sword、TheWord、Logos、Accordance、BibleWorks;国内的包括有轻轻听、普光、精读、微读、道,还有与微读类似的移动 APP;还有一款我必备的工具:BLB,Blue Letter Bible。 下面会大致的介绍这款 Web 和移动端的 Bible App。下面的介绍 以 iOS 端 App 为标准,Android 端和 Web 端的功能是类似的。

一、Bible Software 的使用阶梯

我自己在使用 Bible Software 的过程中,有一个明显的阶梯:

-

只是用来做经文搜索,这时就读和合本。所以只要提供和合本的软件,都会使用。(轻轻听、普光) -

知道了有不同的译本,就开始找一些提供多个译本的软件。(E-Sword、TheWord, 其实这两个也是综合性查考软件,不过中文资料比较稀缺 ) -

想要进一步理解 Bible,所以就开始学习原文,并且配备许多的资料。这个时候要找的软件就是综合性的研究软件。(Logos、BibleWorks、Accordance、微读、精读、道, 中文的研究软件包含资料较少,这也是因为汉语神学才 200 多年,急不来的。 ) -

要想进一步研究古代的抄本和许多一手的历史、注释资料,就开始找有提供这类资料的软件。(BibleWorks、Logos、Accordance, 其中 BW 有古卷的图片、Logos 是资料最丰富的、Accordance 是新兴的研究软件,有原生的跨平台软件 )

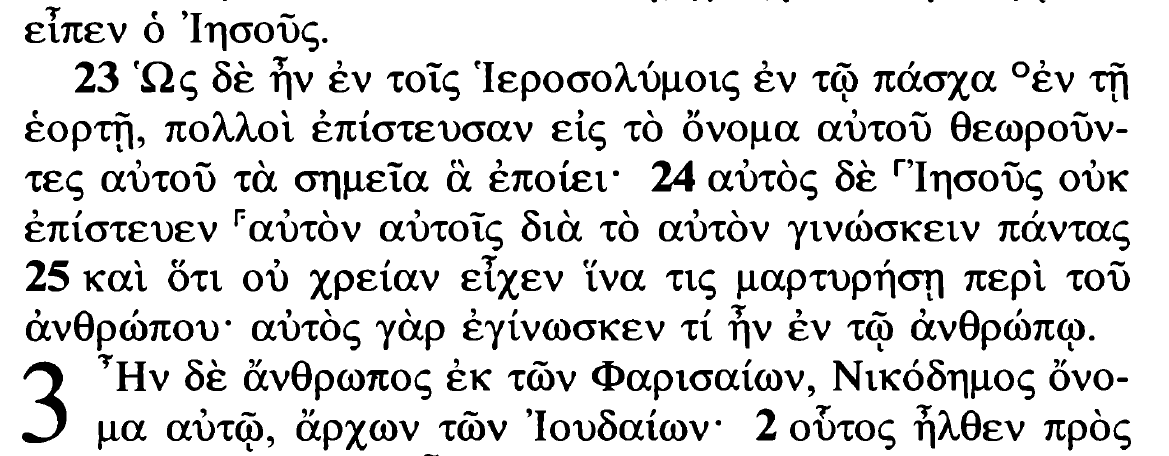

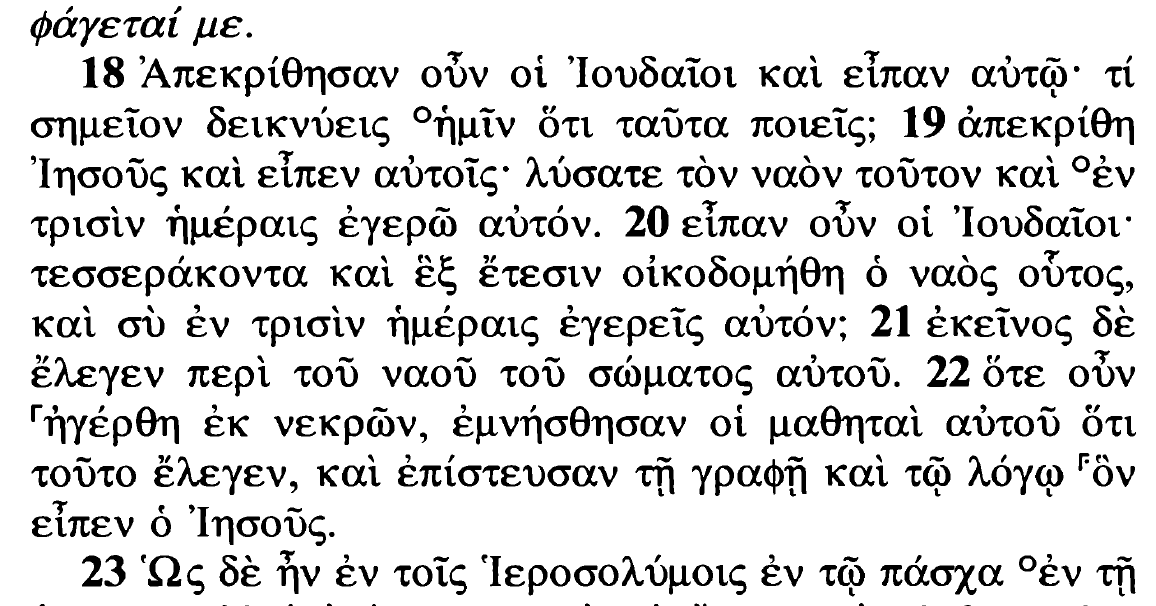

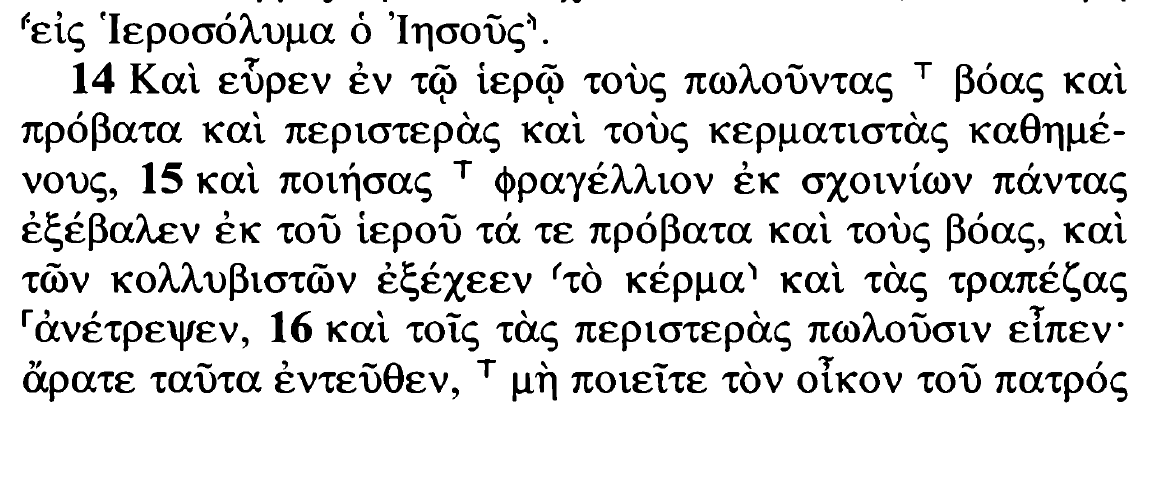

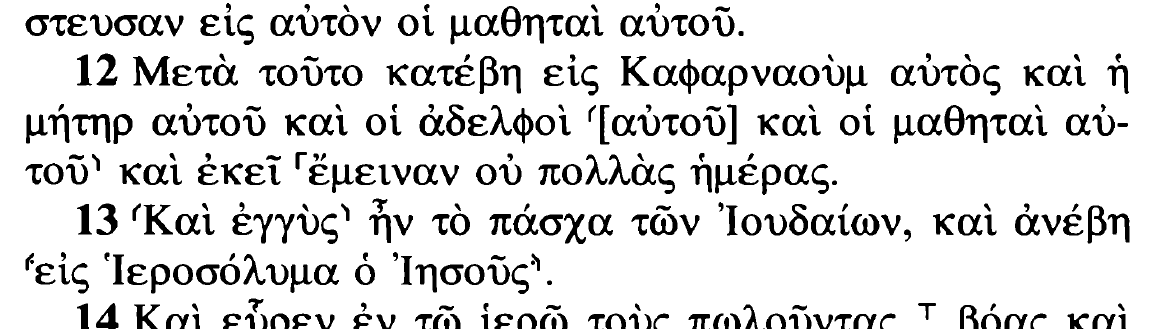

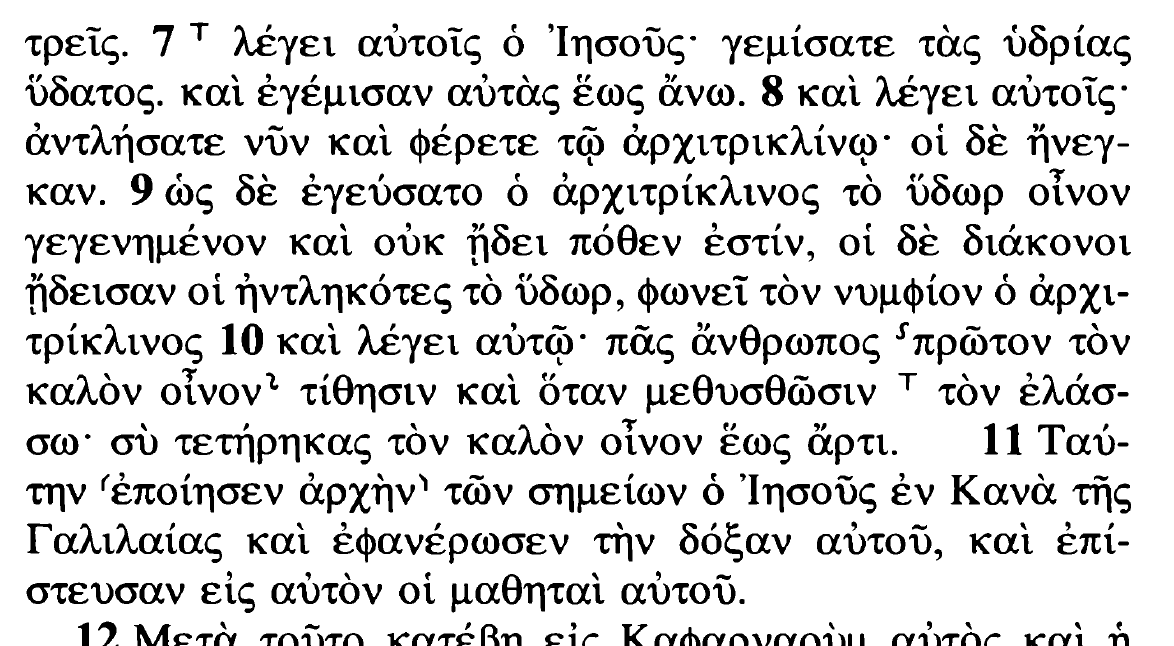

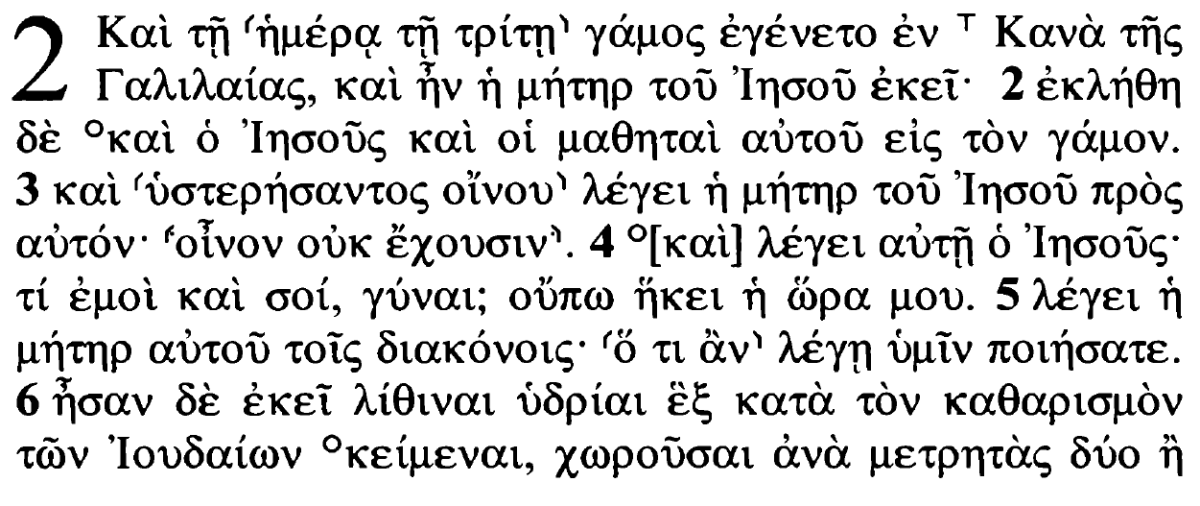

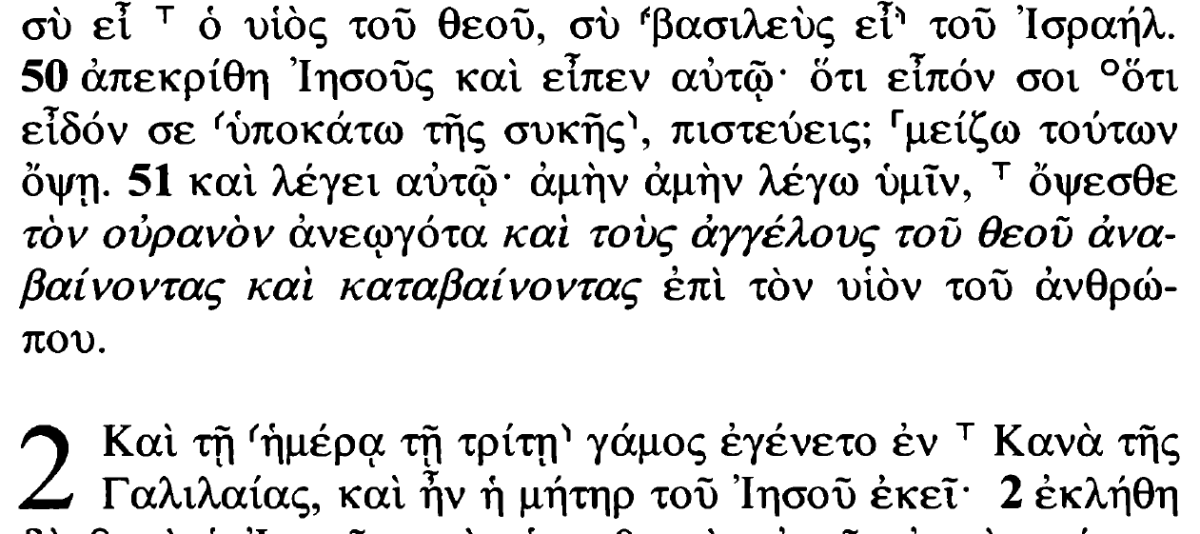

而今天我要介绍的 BLB,就是在第四步用到的软件。BLB 的定位是综合性的研究软件,但是其不是商业化运作的,而是以非营利性组织来运作,因此需要大家捐赠经费,也意味着他拿不到许多版权,没有许多资料( 像 Logos 一样 )。这也意味着,他对已经在 Public domain 中的资料比较看重。所以你在这里可以找到免费的武加大译本、WLC 的希伯来文本、TR 或 BYZ 或 WH 的新约原文、也有一些免费的英文和其他语言的译本,中文好似只有和合本。 继续阅读“Blue Letter Bible,直接读新旧约原文的必备工具”